병상수 기준 9.2% 수준까지 떨어져…“박근혜 정부, 공공의료 확충 계획 전무”

[라포르시안] 한국의 전체 의료공급체계에서 공공의료 인프라가 차지하는 비중이 계속 감소하고 있는 것으로 나타났다. 병상수 기준으로 그나마 10%를 조금 넘던 공공의료 비중이 작년에는 9%대 수준까지 떨어졌다. 그럼에도 불구하고 정부 차원의 공공의료 확충 계획을 찾아보기가 힘들다. 보건복지부는 의료상업화를 더욱 촉진할 수 있는 원격의료 활성화를 추진하면서 '공공의료 확충'이라는 궤변만 쏟아내고 있다.

22일 국회 보건복지위원회 소속 남인순(더불어민주당) 의원이 보건복지부로부터 제출받은 '공공의료 비중 추이' 자료에 따르면 보건소나 공립병원 등 공공의료기관 비중(병상 수 기준)은 2007년 11.8%에서 2012년 10.0%, 그리고 2015년에는 9.2%로 줄어들었다.

이 기간 동안 민간병원의 병상은 39만8,000여 개에서 61만2,000여 개로 늘었지만 공공병원의 병상은 5만3,000여 개에서 6만2,000여 개로 소폭 증가하는 그쳤기 때문이다.

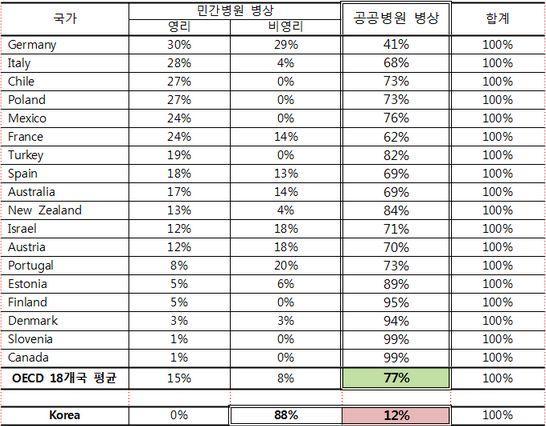

OECD 주요 회원국과 비교하면 한국의 공공의료 비중은 턱없이 낮다.

병상수 기준으로 영국은 100%, 호주 69.5%, 프랑스 62.5%, 독일 40.6%, 일본 26.4%에 달하고, 심지어 민간의료보험 중심의 의료공급시스템인 미국도 공공의료 비중이 24.9%에 달한다.

그에 비하면 한국은 90%가 넘는 민간의료기관 중심으로 의료서비스 공급체계가 유지되고 있는 셈이다.

그나마 참여정부 때 공공보건의료의 기반 확충을 위해 2005년부터 2009년까지 4년 간 4조원 규모의 공공의료재원을 투입, 국공립 의료기관 비중을 30%까지 확충하는 내용의 '공공보건의료 확충 종합대책'을 수립했지만 제대로 실현되지 못했다.

이후 이명박 정부와 박근혜 정부에 이르기까지 지난 10년 간 공공의료 확충 정책은 사실상 전무했다.

박근혜 정부에서는 지난 3월 '제1차 공공보건의료 기본계획(2016-2020)'(이하 공공의료계획)을 발표했지만 여기에도 공공의료 확충 계획은 빠졌다.

공공의료계획에서 눈에 띄는 건 공공의료 개념을 '소유주체' 중심에서 '기능' 중심으로 전환한다는 논리다.

정부는 "민간의료기관이 90%에 이르는 보건의료 환경에서 소유주체에 기반한 이분법적인 접근으로는 실효성 있는 공공보건의료 정책 수행이 곤란하다"며 "소유주체 중심(공공vs민간)에서 공공의 이익 실현이라는 기능 중심으로 공공보건의료의 개념을 전환한다"는 방침을 세웠다.

그럴 듯하게 들리지만 분만 취약지 해결, 응급의료기관 확충을 위한 계획을 거의 전적으로 민간의료기관에 위탁하겠다는 의도이다.

더욱 가관인 건 공공의료 확충을 빌미로 원격의료 도입을 추진한다는 점이다.

정부는 공공의료계획을 통해 의료기관이 아예 없거나 접근성이 낮은 1차의료 취약지 주민이 원격으로 전문의의 진료를 받을 수 있도록 지원하겠다는 계획을 세웠다.

이를 근거로 현재 농어촌과 도서지역 등을 중심으로 원격의료 시범사업이 추진되고 있다. <관련 기사: 만재도보다 먼 가거도…그 섬에 필요한건 원격의료 아닌 공공의료 >

시민사회단체는 "원격의료는 안정성과 효용성이 입증된 바 없고, 의료 취약지에 실제로 필요한 것은 의사와 의료기관"이라며 "국가가 기본적인 의료공급 인프라 확충은 외면하고 의료기기산업과 IT산업의 수익모델인 원격의료에 매달리는 것은 있을 수 없는 일"이라고 비난했다.

반대와 우려의 목소리가 높지만 복지부는 막무가내다. 오히려 원격의료가 공공의료 확충을 위한 '훌륭한 수단'이라는 황당한 논리를 대고 있다.

정진엽 복지부 장관은 "원격의료는 공공의료를 수행하는 유용한 수단이며, 의료세계화에 대비해 필요하다"며 "의료접근성이 떨어지는 지역에 공공의료 확충을 위한 목적으로 원격의료가 필요하다"는 주장을 지속적으로 제기하고 있다. <관련 기사: 원격의료가 공공의료 확충 수단? 의사로서 양심 저버린 부끄러운 거짓말 >

복지부의 이런 주장은 외국의 사례와 비교해도 엉터리라는 게 금방 드러난다.

한국보건산업진흥원이 지난 2011년 작성한 '국외 u-health 현황 및 정책적 시사점'이란 보고서를 보면 미국 등 외국에서는 원격의료 도입 과정에서 의료취약지를 중심으로 공공병원 기반의 원격의료 서비스 도입을 추진하고 있다.

미국의 경우 정부의 지원으로 국방부 및 보훈처 등을 중심으로 원격의료기술 개발 및 원격의료의 실행수준이 활성화돼 있고, 특히 농촌지역에 원격의료가 적극적으로 추진된다.

캐나다는 지난 2000년에 연방정부와 주정부가 공동출자해 헬스 인포웨이(Canada's Health Infoway)라는 비영리 기업을 설립하고, 이를 통해 원격의료를 위한 시스템 구축을 추진하고 있다. 특히 공공병원을 통해 도서지역 환자를 대상으로 원격의료 서비스를 제공하는 것으로 파악됐다.

말레이시아는 ‘말레이시아 원격의료 청사진’이라는 계획 아래 전국 26개 공공병원을 중심으로 공공병원 정보화 및 원격의료를 추진 중이다.

반면 한국에서는 공공의료 인프라가 크게 부족한 상태라 민간 동네의원을 중심으로 한 원격의료 서비스 활성화를 추진하고 있어 대조를 이룬다.

복지부는 지난 8월 원격의료 시범사업 대상을 확대하면서 "정부는 거동이 불편한 노인과 장애인, 도서벽지 주민, 군 장병, 원양선박 선원 등 취약계층의 의료복지를 실현하고 공공의료를 보완하기 위해 원격의료 확대를 추진하고 있다"고 주장했다.

복지부의 이런 주장은 원격의료 서비스의 기술적인 측면에서도 엉터리다. 현재 추진하고 있는 원격의료 시범사업은 고혈압과 당뇨병 등의 만성질환 관리를 위한 원격모니터링 서비스 수준이다.

도서벽지 등의 의료취약지에 가장 절실한 건 응급의료와 분만의료 등의 필수의료서비스 혜택이다. 하지만 원격원료로는 이러한 필수의료서비스를 절대 제공할 수 없다. 응급수술이 필요한 외상환자나 분만환자 등이 발생했을 때 원격의료 시스템은 무용지물이나 마찬가지다.

근본적으로는 의료취약지에 공공병원을 확충하는 정책을 먼저 추진하고, 그 다음에 보조적 수단으로 공공병원을 중심으로 한 원격의료서비스 제공을 모색하는 것이 바람직한 방향이다.

의료계 한 관계자는 "의료취약지와 도서벽지에 필요한 것은 응급 상황을 실질적으로 해결할 수 있는 응급의료 시설과 인력"이라며 "공공의료 인프라가 제대로 갖춰지지 않은 우리나라에서 동네의원을 중심으로 원격진료를 시행한다는 것은 현실적으로 장비 팔아먹기 정책에 불과하다"고 꼬집었다.